- 人と組織の活性化

- Report

2025.03.19

~あなたは職場に「居場所」がありますか?~職場における「心理的居場所感」に関する調査

「心理的居場所感」はワーク・エンゲージメントと相関

女性一般社員では30代で低下

役割の明確化、多様性、包摂性、会社の価値観との一致などがカギ

フレックスタイムなど働きやすい制度が「心理的居場所感」を高める

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【調査結果のポイント】

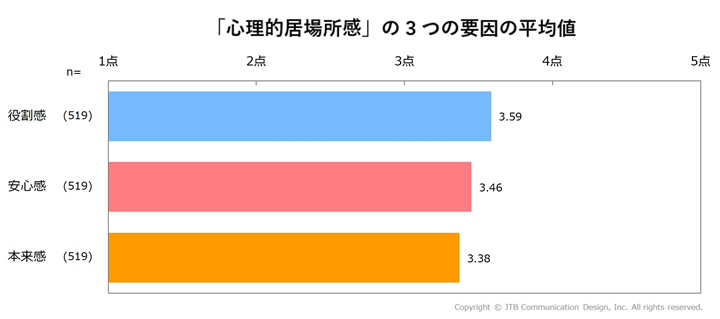

1. 「心理的居場所感」の3つの要因、役に立っているという「役割感」、居心地の良さを感じる「安心感」、自分を見失わないという「本来感」のうち、「役割感」が他より高い数値を示した。

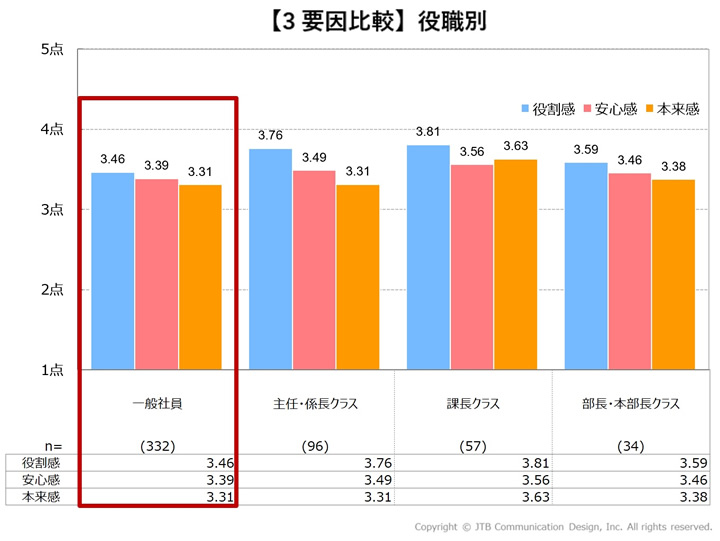

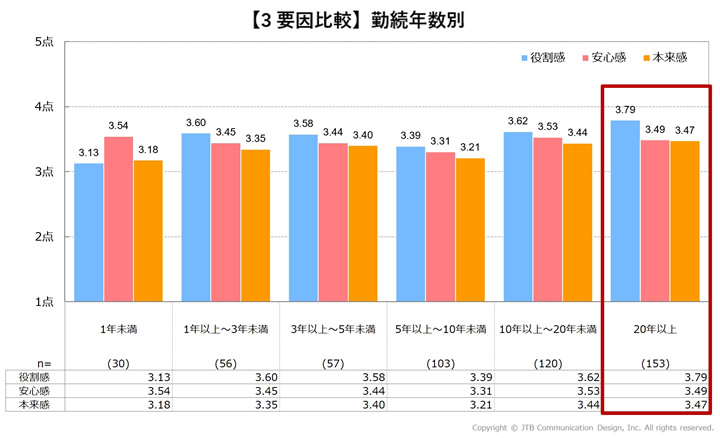

2. 「心理的居場所感」は一般社員で低く、役職が上がるほど高い、勤続年数も上がるほど高い傾向。

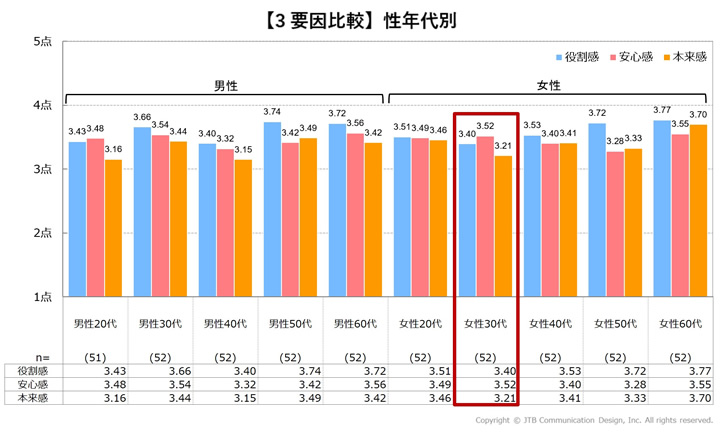

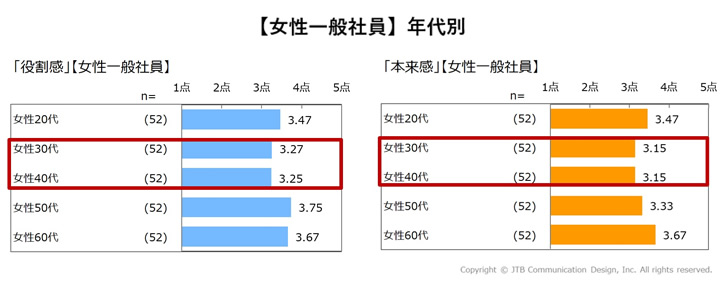

「心理的居場所感」は年代によって複雑な動き、女性一般社員では30代で低下。

3. 「心理的居場所感」が高い人ほどワーク・エンゲージメントが高く、職場内のモチベーションの伝播を強く感じていた。

4. 「心理的居場所感」の構成要因「役割感」は「役割の明確化」や「自己の存在価値の実感」などと相関していた。

5. 「心理的居場所感」の構成要因「安心感」は、職場の「多様性」「包摂性」、「会社の価値観との一致」「上司とのコミュニケーション」などと相関していた。

6. 「心理的居場所感」の構成要因「本来感」は、「成果」「包摂性」「会社の価値観との一致」などと相関していた。

7.フレックスタイム制度、 子供の看護休暇や短時間勤務などの働きやすい制度は「心理的居場所感」と相関していた。

8.女性を優先的に対象とする制度は女性社員の「心理的居場所感」と相関していた。

【まとめと提言】

I「心理的居場所感」はモチベーションを高め、職場内での良いモチベーション伝播を高める可能性がある

II一般社員や勤続年数の短い社員、30代女性一般社員などへの対策が必要

III 役割の明確化や従業員一人一人の存在価値を認めることで「役割感」醸成を支援する

IV 職場の多様性や一人一人を大切にする包摂の風土、会社の価値観と自身の価値観との共通点を見出すこと、また上司との十分なコミュニケーションで、「安心感」醸成を支援する

V 一人一人が能力を発揮して成果を出し、包摂の風土を作り、会社と従業員の価値観の一致を実感してもらうことで「本来感」醸成を支援する

VI 制度の充実によって「心理的居場所感」を高める

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

雇用の流動化やリモートワークの拡大など働き方の変化や多様化に伴い、職場の人間関係やコミュニケーションのあり方、ひいては職場というものの持つ意味が大きく変わりつつあります。1日の多くの時間を過ごす職場で、働く人はその居心地をどのように感じているのでしょうか。近年の研究で、企業で働く人が居場所を感じることがメンタルヘルスや職務満足度、組織への貢献態度、離転職意思など経営における重要なテーマに関わる可能性が指摘されています。

株式会社JTBコミュニケーションデザイン(以下JCD)ワーク・モチベーション研究所は、「心理的居場所感」研究の第一人者である中村准子氏(筑波大学働く人への心理支援開発研究センター准教授)と共同で、『職場における「心理的居場所感」に関する調査』を行いました。調査結果から「心理的居場所感」がワーク・エンゲージメントと関連することや職場における役割の明確化、多様性・包摂性などの取り組み、また働きやすい制度があることが「心理的居場所感」に関わっていることが明らかになりました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【調査概要】

調査方法:インターネットリサーチ

調査地域:全国

調査対象者:519名

従業員100人以上の会社に勤務する20歳から69歳までの男女

20代、30代、40代、50代、60代の男女の10グループがそれぞれ52サンプルとなるよう抽出

※不適切な回答を削除した結果男性20代のみ他グループより1件少ないサンプル数となった

実施期間:2024年11月29日~12月1日

<主な調査結果>

この調査では、『企業で働く人の職業生活における「心理的居場所感」』 (1)に焦点を当て、役職・勤続年数・年代による違い、またワーク・エンゲージメントや職場の制度との関連を分析しました。

文中では、『企業で働く人の職業生活における「心理的居場所感」』を「心理的居場所感」と表記します。

1.「心理的居場所感」の3つの要因、「役割感」「安心感」「本来感」の中では

「役割感」が他より高い数値

「心理的居場所感」は、「自分が役に立ち受け入れられていると感じ、自分らしく行動でき、安心していられる心の状態」と定義されており、以下の3つの要因によって構成されています。

役割感:「人から頼りにされている」「役に立っている」などの役割に関する意識

安心感:「居心地のよさを感じる」「落ち着いた気持ちでいられる」などの安心に関する意識

本来感:「いつも自分を見失わないでいられる」「いつでもゆるがない自分をもっている」などの本来の自分であることに関する意識

「心理的居場所感」に関する研究(1)では、それぞれ居場所役割感、居場所安心感、居場所本来感と表記されていますが、この調査ではそれぞれ「役割感」「安心感」「本来感」と表記します。

3つの要因に関する回答を集計した結果、5点満点中、役割感が3.6点、安心感が3.5点、本来感が3.4点となり、役割感は他の2要因よりも統計的に有意に高いことがわかりました。

2.「心理的居場所感」は、一般社員が役職者より低い。勤続年数20年以上が高い。

年代による動きは複雑で女性一般社員は30代で低い。

「心理的居場所感」の3要因は、課長クラスまでは概ね役職が高いほど高い数値を示しました。特に一般社員は役職者と比べて「役割感」が統計的に有意に低いことがわかりました。

役職に就いていることが「心理的居場所感」に関わっている可能性が示されました。

「心理的居場所感」を勤続年数別に見ると、概ね長いほど3要因とも数値が高くなり、特に20年以上では「役割感」が統計的にも有意に高いことが示されました。

勤続年数が長くなることが「心理的居場所感」に関わっている可能性が示されました。

「心理的居場所感」を年代別にみると、男女ともある時期に低下するなどのアップダウンがあることがわかりました。特に、女性の一般社員(200名)では30代、40代で役割感、本来感が低く、本来感は30代が60代と比べて統計的に有意に低いことがわかりました。

「心理的居場所感」が中年期のある時期に低くなる可能性が示され、年代による複雑な動きがあることが推測されます。

3.「心理的居場所感」はワーク・エンゲージメントと相関し、また職場内のモチベーション

伝播と相関する

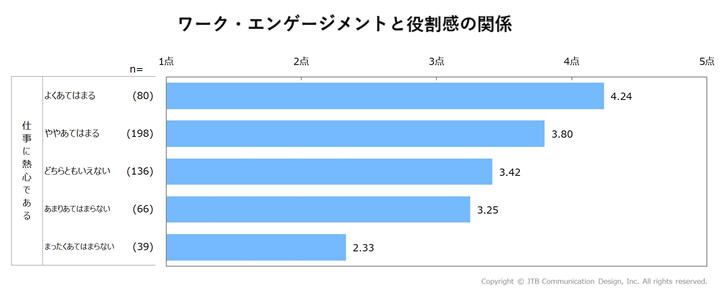

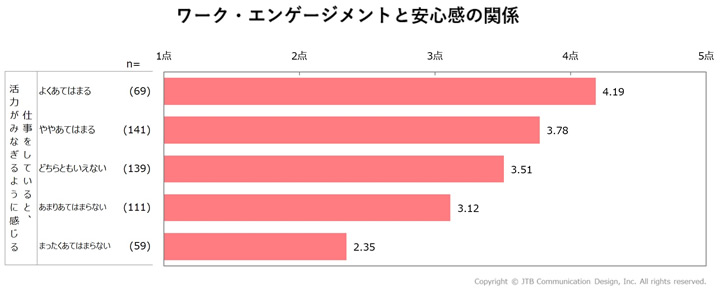

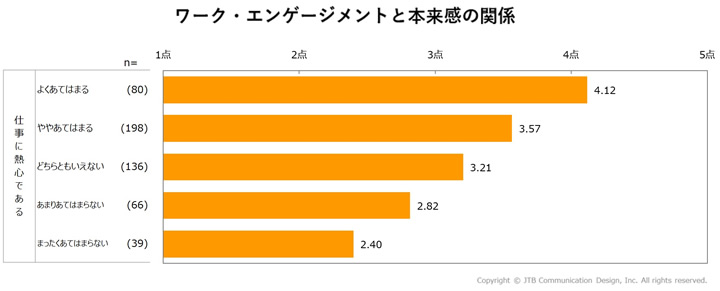

ワーク・エンゲージメントは「仕事に関連するポジティブで充実した心理状態であり、活力、熱意、没頭によって特徴づけられるもの」(2)と定義されています。ワーク・エンゲージメントに関する<仕事に熱心である><仕事をしていると、活力がみなぎるように感じる>という項目について、「あてはまる」と回答した人ほど「役割感」「安心感」「本来感」の数値が高く、「心理的居場所感」とワーク・エンゲージメントが関連することが示されました。

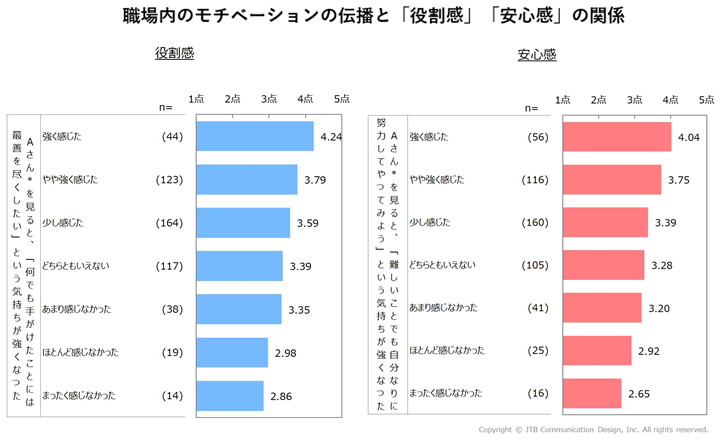

職場内で人から人にモチベーションが伝わる「モチベーション伝播」(3)という現象があります。「モチベーション伝播」と「心理的居場所感」の関連を分析した結果、<Aさん*を見ると、「何でも手がけたことには最善を尽くしたい」という気持ちが強くなる><Aさん*を見ると、「難しいことでも自分なりに努力してやってみよう」という気持ちが強くなる>というモチベーション伝播に関する項目について、より強く感じた人ほど「心理的居場所感」の3要因の数値が高く、「心理的居場所感」と職場内のモチベーションの伝播とは関連があることが示されました。

上記の質問項目をまとめた「個人の自己充実的動機付けの変化」(3)の因子は、それ自体が3要因と有意な相関がありました。

*Aさん:職場の中でモチベーション(やる気)が高い同僚や先輩・後輩をAさんとして聴取

4.「役割感」は役割の明確化や会社における自己の存在価値と相関する

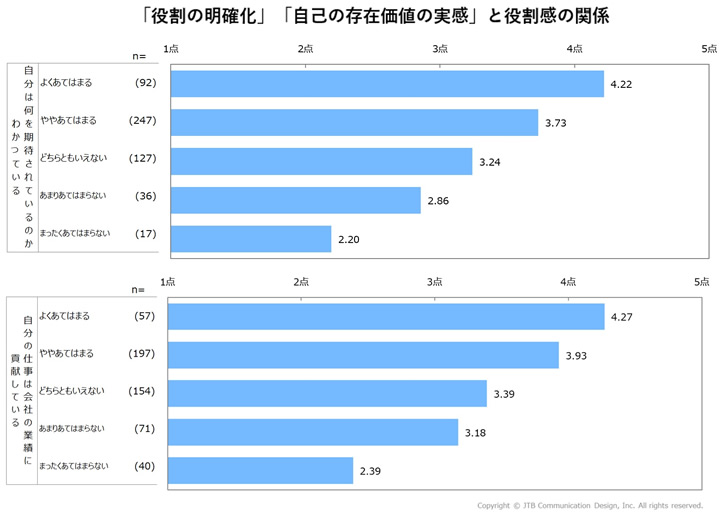

頼りにされている、役に立っているという「役割感」と特に相関が高い職場の環境要因は、「役割の明確化」(4)「自己の存在価値の実感」(4)でした。

以下のグラフの通り、「役割の明確化」に含まれる質問項目<自分は何を期待されているのかわかっている>、「自己の存在価値の実感」に含まれる質問項目<自分の仕事は会社の業績に貢献している>では、「あてはまる」と回答した人ほど役割感を強く感じていることが示されました。

職場内で役割が明確になることや自分の存在価値を実感できることが、「役割感」の向上につながり、「心理的居場所感」を高める可能性が示されました。

5.「安心感」は、多様性、包摂性、会社の価値観との一致、上司とのコミュニケーションと相関する

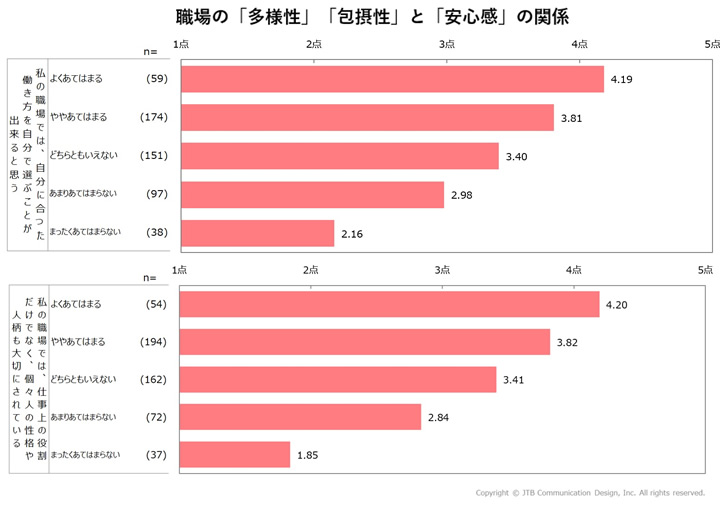

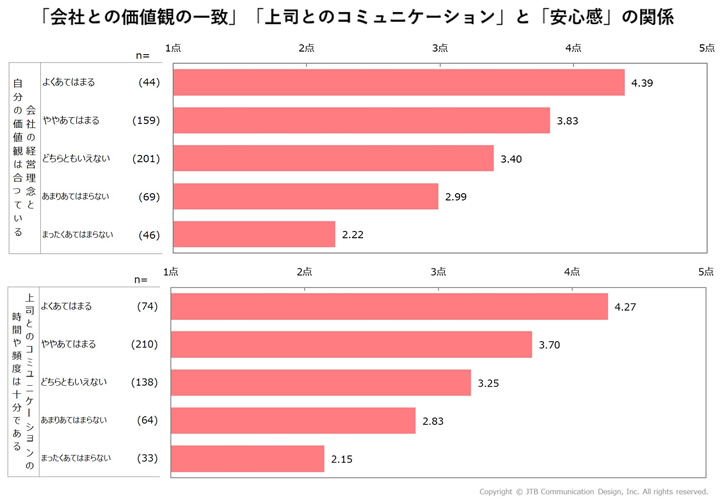

居心地の良さや落ち着いた気持ちを表す「安心感」と特に相関が高い職場の環境要因は、「多様性」(5)「包摂性」(5)、「会社の価値観との一致」(4)、上司とのコミュニケーションなどでした。

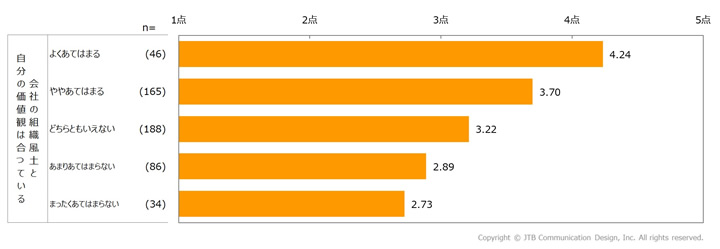

以下のグラフの通り、「多様性」に含まれる質問項目<私の職場では、自分に合った働き方を自分で選ぶことが出来ると思う>、「包摂性」に含まれる質問項目<私の職場では、仕事上の役割だけでなく、個々人の性格や人柄も大切にされている>、「会社の価値観との一致」に含まれる質問項目<会社の経営理念と自分の価値観は合っている>、上司とのコミュニケーションを表す<上司とのコミュニケーションの時間や頻度は十分である>に「あてはまる」と回答した人ほど安心感を強く感じていることが示されました。

職場に多様性や包摂性が確保されることや自分の価値観と会社の価値観が一致していると感じること、また、上司と十分なコミュニケーションを取れることが、「安心感」の向上につながり、「心理的居場所感」を高める可能性が示されました。

6.「本来感」は、「成果」「包摂性」「会社の価値観との一致」などと相関する

いつも自分を見失わないでいられるなどの意識を表す「本来感」と特に相関が高い職場の環境要因は、「成果」、「包摂性」(5)、「会社の価値観との一致」(4)でした。

以下のグラフが示すように、「成果」に含まれる質問項目<私は、期待されている成果を出している>、「包摂性」に含まれる質問項目<私の職場では、メンバー一人ひとりの違いを尊重していると思う>、そして「会社との価値観との一致」に含まれる質問項目<会社の組織風土と自分の価値観は合っている>において、「あてはまる」と回答した人ほど本来感が高いことが示されました。

職場内で成果を出していること、職場に包摂性があること、自分の価値観と会社の価値観が一致していると感じることが、「本来感」の向上につながり、「心理的居場所感」を高める可能性が示されました。

7.フレックスタイム制度、 子供の看護休暇や短時間勤務などの働きやすさを支える制度は「心理的居場所感」と相関する

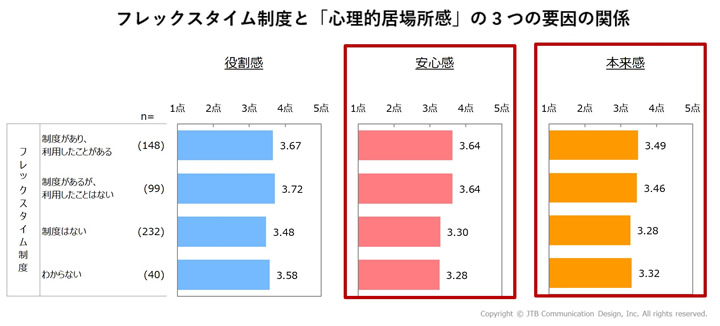

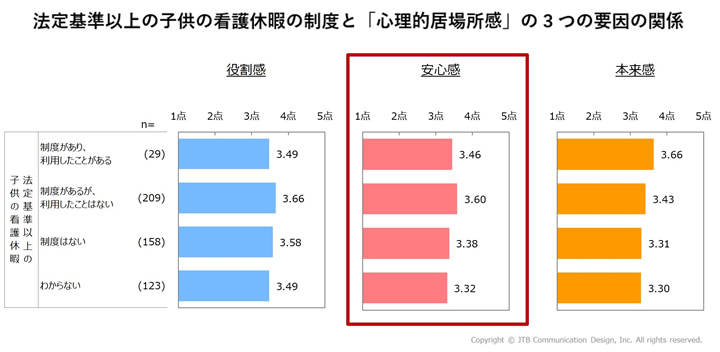

「フレックスタイム制度」について、「制度があり、利用したことがある」あるいは「制度はあるが、利用したことはない」と答えた人は、「制度はない」あるいは「わからない」と答えた人に比べて、「役割感」「安心感」「本来感」すべてが高く、特に「安心感」「本来感」については統計的にも有意な差がありました。「法定基準以上の子供の看護休暇」については「制度はあるが、利用したことはない」と答えた人は「わからない」と答えた人に比べて「安心感」が有意に高いことがわかりました。

そのほか「育児・介護以外の短時間勤務制度」については安心感で、「勤務地を限定できる制度」については「役割感」「本来感」で、「制度があり、利用したことがある」あるいは「制度はあるが、利用したことはない」と答えた人は、「制度はない」あるいは「わからない」と答えた人に比べて、有意に数値が高いことがわかりました。

働きやすさを支える制度は、その制度を利用したことがある場合に加え、利用したことがなくても制度があると認識することが「心理的居場所感」に関わることが明らかになりました。

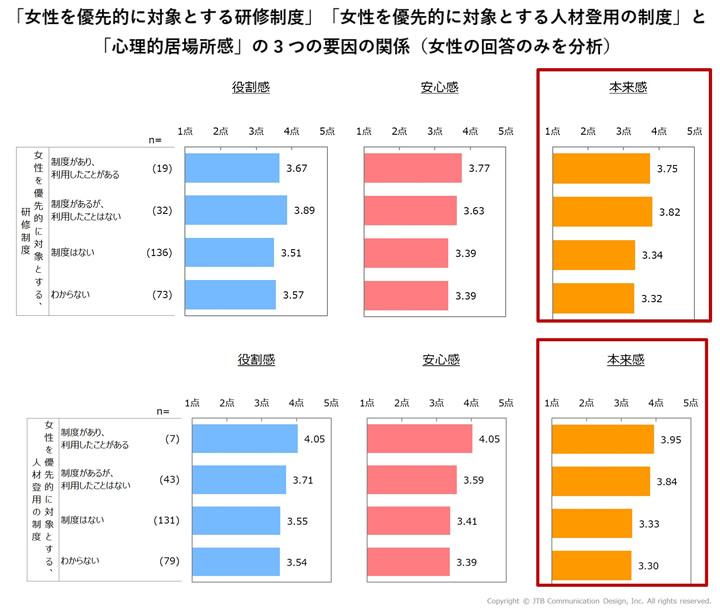

8.女性を優先的に対象とする制度は女性社員の「心理的居場所感」と相関する

女性を優先的に対象とする、研修制度や人材登用の制度について、女性に絞って分析してみると、「制度はあるが、利用したことはない」と答えた人は、「制度はない」「わからない」と答えた人に比べて、「本来感」が有意に高いことがわかりました。女性の場合、こうした制度が「心理的居場所感」を高める可能性が示されました。

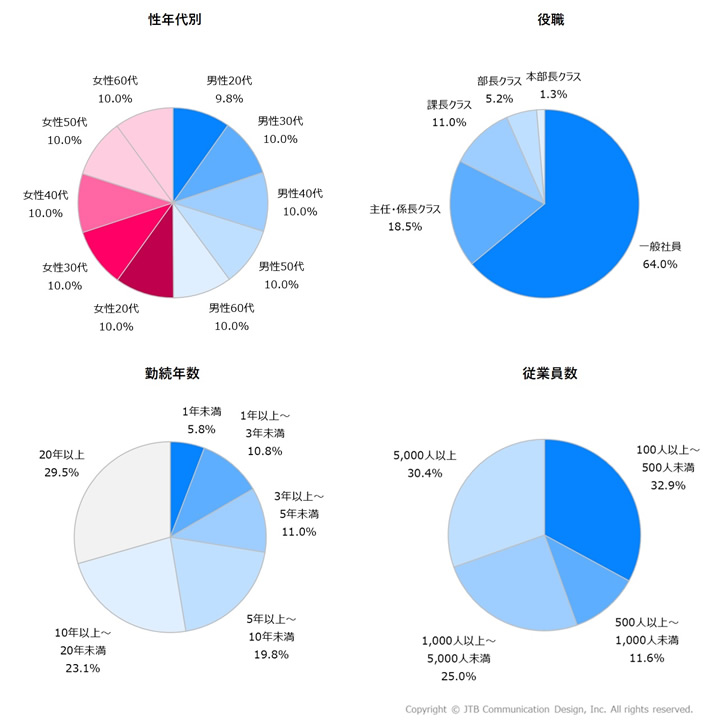

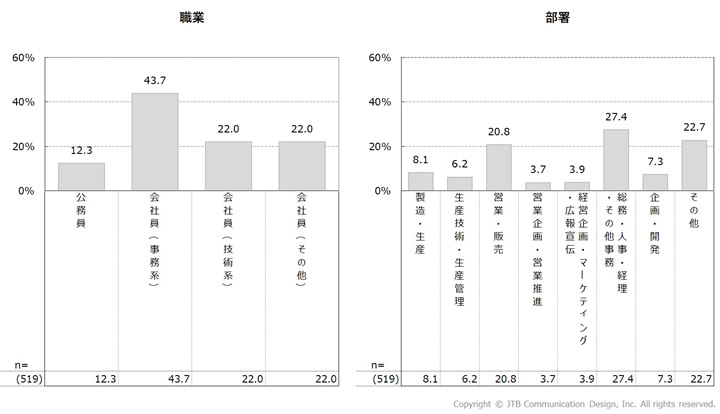

【調査対象者について】

従業員100人以上の会社に勤務する方を対象に519人にアンケート調査を実施。

対象者を抽出するために、男女20-69歳・公務員/会社員に事前調査を実施し、従業員100人以上の会社に勤務する方を抽出しました。

本調査での、性年代・役職・勤続年数・従業員数・職業・部署の内訳は以下の通りです。(すべてn=519)

<まとめと提言>

・「心理的居場所感」はワーク・エンゲージメントや、職場内でのモチベーション伝播に関わる

・一般社員や勤続年数の短い社員、30代女性一般社員などへの対策が必要

・役割の明確化や従業員一人一人の存在価値を認めることで「役割感」醸成を支援する

・職場の多様性や一人一人を大切にする包摂の風土、会社の価値観と自身の価値観との共通点を見出すこと、また上司との十分なコミュニケーションで、「安心感」醸成を支援する

・一人一人が能力を発揮して成果を出し、包摂の風土を作り、会社と従業員の価値観の一致を実感してもらうことで「本来感」醸成を支援する

・働きやすい制度の整備によって「心理的居場所感」を高める

・女性を優先的に対象とする制度で女性社員の「心理的居場所感」を高める

本調査では、企業などの組織で働く人が職業生活の中で感じる「心理的居場所感」に焦点を当て、ワーク・エンゲージメントやモチベーション伝播との関連、また職場の環境要因やコミュニケーションとの関連を分析しました。分析結果を総括し、「心理的居場所感」の観点から従業員が生き生きと働きやすい環境を作り、組織としても発展をしていくための方向性を探ります。

I 「心理的居場所感」はワーク・エンゲージメントや、職場内でのモチベーション伝播に関わる

分析結果から、「心理的居場所感」がワーク・エンゲージメントや職場内でのモチベーション伝播に関わることが明らかになりました。「自分が役に立ち受け入れられていると感じ、自分らしく行動でき、安心していられる」(1)ことが、「仕事に関連するポジティブで充実した心理状態」である「活力、熱意、没頭」(2)を支え、同僚からのモチベーションが伝わりやすくなる可能性があるということです。

ワーク・エンゲージメントやモチベーションは、仕事の成果や生産性への関連が報告されているものですから、「心理的居場所感」が結果的にこれらを高めていく可能性もあるでしょう。組織として、従業員の「心理的居場所感」をサポートすることは従業員の働きやすさややりがいを高めるだけでなく、組織としての存続、発展にもつながると言えます。

II 一般社員や勤続年数の短い社員、30代女性一般社員などへの対策が必要

調査の結果、「心理的居場所感」が役職や勤続年数、年代とも関連することがわかりました。一般社員や勤続年数の短い社員、また特定の年代については他層より低い傾向となり、対策の必要があると言えます。特に、一般社員および勤続年数の短い社員では、「役割感」が低いことがわかりました。「人から頼りにされている」「役に立っている」と感じる事が少ないことが「心理的居場所感」の低下に繋がっていると言えます。仕事の知識や技術を身に着け、実績を積み重ねていくことで頼りにされ役に立っている場面を体験することが必要でしょう。組織としては教育機会の提供や適切な仕事の割り振り、また仕事の成果に対して承認することが一つの対策となります。また、職場での人との繋がりがあることが、様々な社員が頼りにされたり誰かの役に立ったりする機会を創出することにつながります。組織として、コミュニケーションの場づくりやネットワークづくりは必須と言えます。

また、女性一般社員では30代で「本来感」が低下していました。「いつも自分を見失わないでいられる」「いつでもゆるがない自分をもっている」という意識が、他の年代より低く、「心理的居場所感」の低下につながっていました。仕事上の自分のイメージであるキャリア・アイデンティティが揺らいでいる可能性があります。女性の30代は一般的に結婚・出産・育児などの人生における大きな選択や決断をしたり、それらが自身の人生に起こりうる可能性について考える時期でもあります。役職に就くことへの検討や選択、あるいは私生活とのバランスに葛藤したりすることもあると考えられます。上司やキャリア支援の専門家による相談会などの支援策が必要しょう。また組織内で自己成長を促し、新たな挑戦ができる環境を整えることも有効な対策の一つと考えられます。

III 「役割感」の醸成は、役割の明確化や従業員一人一人の存在価値を認めることで支援する

「役割感」と関連していたのは、役割の明確化や存在価値の実感でした。何を期待されているのかが明確に認識でき、また会社の業績に貢献するなど自分がいる意味を実感できることが「心理的居場所感」の醸成につながっていると考えられます。そのため上司は面談や日頃の会話の中で期待している役割や仕事の成果について、また部門の中で果たしてほしいことについて繰り返し伝える必要があるでしょう。特に一般社員や勤続年数の短い社員で「役割感」が低い傾向にあるため、彼らがなんらかの成果を積み重ねていけるような道すじを作ることがマネジメントには求められます。業務内外・社内外で研修を受講したり、日常の業務の中で成長を後押しするなど能力開発の支援をすることは、「役割感」向上に寄与し、結果として成果の向上にもつながるでしょう。

これまでの研究では、自分が能力を向上させる機会が与えられている、会社は自分を育てようとしているという「成長への期待」を感じることが「居場所役割感」を高めると示唆されています。また、職場の雰囲気に馴染めている、自分の意見を自由に言える職場である「職場への適応」が感じられることが「居場所役割感」を高めることも示唆されており、若手社員が職場で自由に意見が言える環境づくりも重要であると考えられます。

IV 「安心感」の醸成は、職場の多様性や一人一人を大切にする包摂の風土、会社の価値観と自身の価値観との共通点を見出すこと、また上司との十分なコミュニケーションで支援する

居心地の良さや落ち着いた気持ちを表す「安心感」は、「多様性」(5)「包摂性」(5)、「会社の価値観との一致」(4)、上司とのコミュニケーションと特に高い相関がありました。「多様性」の質問項目には、自分に合った働き方を自分で選ぶことが出来ることが、「包摂性」には、仕事上の役割だけでなく、個々人の性格や人柄も大切にされていることが含まれます。こうしたダイバーシティやインクルージョンの取り組みは、「安心感」を通じて「心理的居場所感」を高め、さらにはワーク・エンゲージメントやモチベーションにつながっていく可能性があります。組織として確実に推進する必要があるでしょう。

「会社の価値観との一致」の質問項目には、会社の経営理念や組織風土と自分の価値観は合っていることが含まれます。経営理念を従業員に押し付けるのではなく、丁寧に背景や意図を説明することで、従業員が自身の価値観との共通性を見つけやすくすることが必要でしょう。

上司とのコミュニケーションも「安心感」の醸成にとって重要であると考えられます。コミュニケーションの量や頻度が従業員にとって納得できるものであり、またその内容も上記の多様性や包摂性を背景にしたものであることが望ましいでしょう。

これまでの研究では、「安心感」を高める要因として「職場への適応」「職場の人的支援」が示されています。職場の雰囲気やルールに馴染めていること、また職場に安心して相談できる人物が存在し、相互支援が行われる雰囲気が醸成されているとが「安心感」の向上につながるといえます。こうした雰囲気や仕組み作りも重要な対策となります。

V 「本来感」の醸成は、一人一人が能力を発揮して成果を出し、包摂の風土を作り、会社と従業員の価値観の一致を実感してもらうことで支援する

いつも自分を見失わないでいられるなどの意識を表す「本来感」は、「成果」、「包摂性」(5)、「会社の価値観との一致」(4)と特に高い相関を示しました。期待されている成果を達成しているという自信があり、職場で一人ひとりの違いが尊重され自分が受け入れられていると感じこと、さらには会社の経営理念や組織風土が自分の価値観と一致していると感じることが、「本来感」を持つことにつながっているのでしょう。

具体的な施策は上述の「役割感」「安心感」と共通するところが多いですが、組織として、またマネジメント層としてこれらの施策は従業員が本来の自分でいられるということにもつながるのだと意識して実施することが重要でしょう。これまでの研究では、自分の強みや得意分野を活かした仕事ができている、仕事で自分の能力を発揮している「仕事のやりがい」が「本来感」を高めることが示唆されています。個人の能力が発揮できる仕事や部門に配置するなど本来の能力を十分に発揮することへの支援が「本来感」を高める要因となると言えます。従業員が自分を偽ったり見失ったりすることなく仕事ができることは、個人の尊厳を守ることにもなりますし、またワーク・エンゲージメントやモチベーション伝播を通じて組織の成果や発展にもつながるでしょう。

VI 働きやすい制度の整備によって「心理的居場所感」を高める

本調査では、具体的な施策に踏み込み、「心理的居場所感」との関連性について分析を行いました。その結果、「フレックスタイム制度」「法定基準以上の子供の看護休暇」「育児・介護以外の短時間勤務制度」「勤務地を限定できる制度」において、統計的に有意に「心理的居場所感」と関連していることが明らかにになりました。特筆すべき点は、これらの制度を利用したことがある場合だけでなく、利用したことがない場合も「心理的居場所感」との関連が認められたことです。制度を利用しなくてもその制度を認知しているだけで、「心理的居場所感」が高まる可能性が示唆されました。この結果は、組織として働きやすい制度を整備する重要性、さらにはその制度の認知度を高め利用促進を図ることの重要性を示しています。説明会などを通じて社内に告知したり、また社内コミュニケーションの場を設けて口コミを促進することも効果があるでしょう。こうした場では、今後どのような制度が求められているかというニーズを拾い上げることもできるでしょう。

女性を優先的に対象とする研修制度や人材登用の制度が、女性社員の「心理的居場所感」に関連することも明らかになりました。女性を優先することに対しては様々な立場と意見がありますが、少なくとも本調査ではそうした制度があることが、女性社員の「本来感」を高める可能性が示されました。組織や社会におけるエクイティ(公平性)の観点では、性別や国籍などの属性によってそもそもの出発点が異なることも指摘されています。女性社員が、自身の参加が優先的に確保されている、あるいはそうした施策を自身が所属する組織が用意していると感じることは、エクイティの観点から「心理的居場所感」につながっていると考えることもできるでしょう。また女性社員にとっては、「ここに居たい」「ここに居ていい」場所だと感じられ、守られている安心感を得て自分らしく居られる「本来感」が感じられるのでしょう。こうした制度を導入している組織や導入を検討している組織にとって、有意義な結果が得られたと思います。

◆引用文献

(1)中村准子・岡田昌毅2016 企業で働く人の職業生活における「心理的居場所感」に関する研究 産業・組織心理学研究,30(1),45-58.

(2)Schaufeli, Wilmar B., Taris, Toon W. and Rhenen, Willem van.(2008) "Workaholism, Burnout, and Work En-gagement:Three of A Kind or Three Different Kinds of Employee Well-being?" Applied Psychology, 57,2 173-203.

(3)菊入みゆき・岡田昌毅 2014 職場における同僚間の達成動機の伝播に関する研究 産業・組織心理学研究 27(2), 101-116.

(4)中村准子・岡田昌毅 2023 企業就業者の組織との関係性の認知が「心理的居場所感」を介し,組織への貢献態度,職務満足度,離転職意思に与える影響 経営行動科学学会第26回年次大会発表論文集165, 165-168.

(5)正木郁太郎・村本由紀子 2017 多様化する職場におけるダイバーシティ風土の機能,ならびに風土と組織制度との関係 実験社会心理学研究 57(1), 12-28